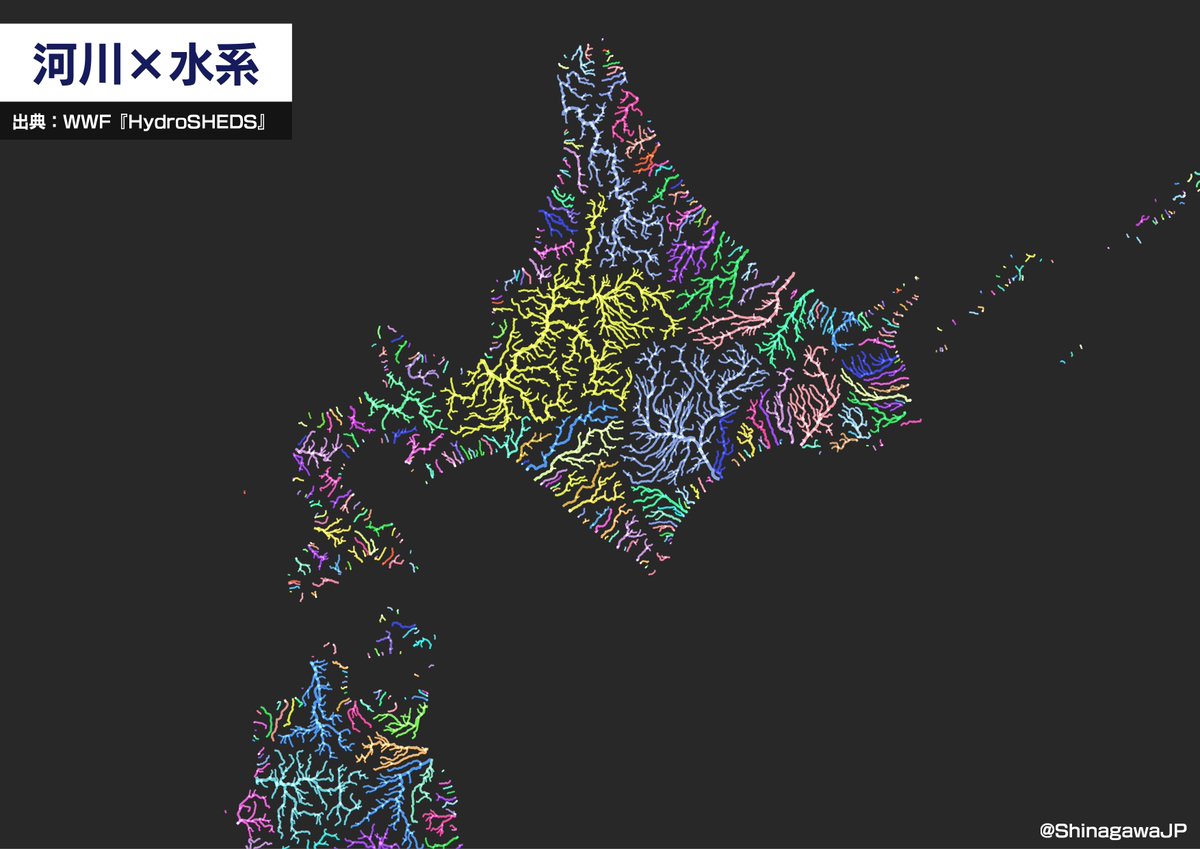

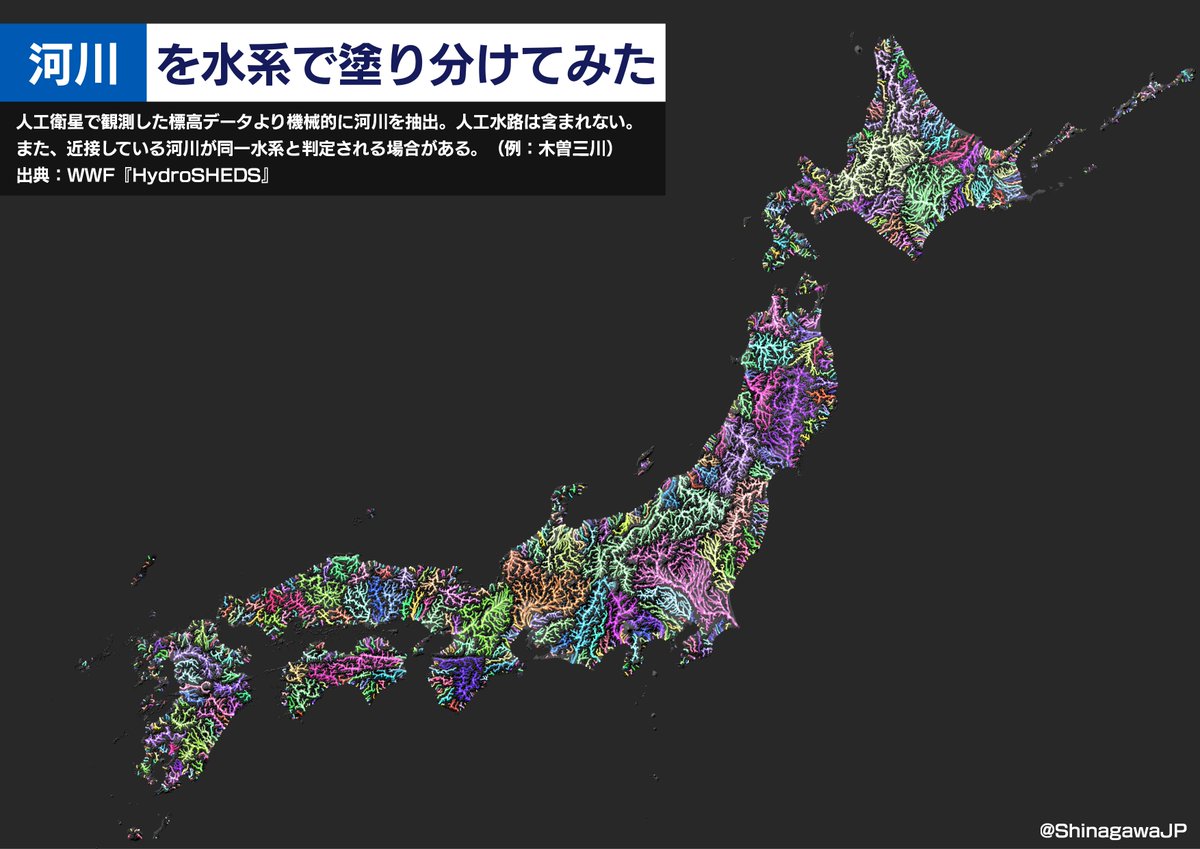

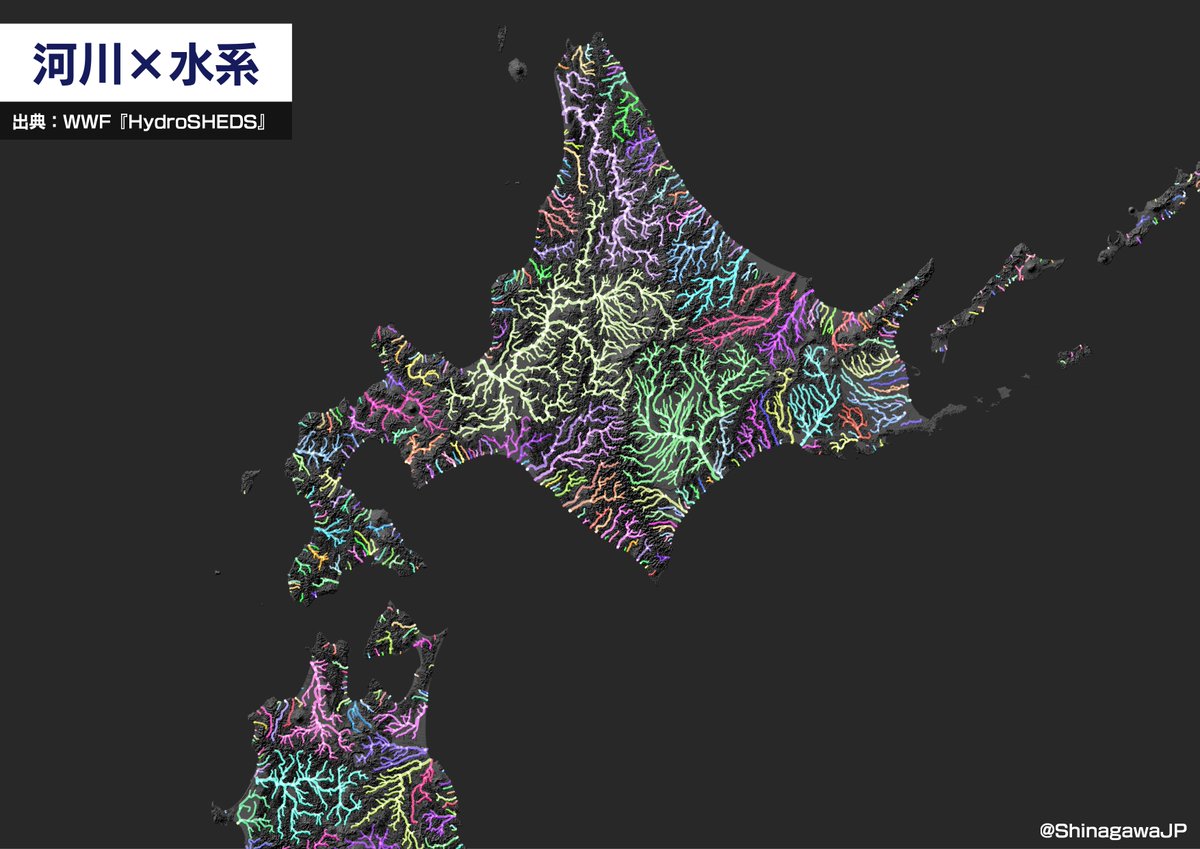

川だけで日本列島を描いてみたら地形の骨格が浮かんできて楽しい。

利根川・石狩川はやっぱり目立つし、日本アルプスの水を集める天竜川にはどこか力強さを感じる。

日本の一級水系は109個。海に出られない淡水魚にとって、別の水系は宇宙のごとく遠いのかも・・・ pic.twitter.com/VwFicpAn0C— にゃんこそば??データ可視化 (@ShinagawaJP) June 14, 2021

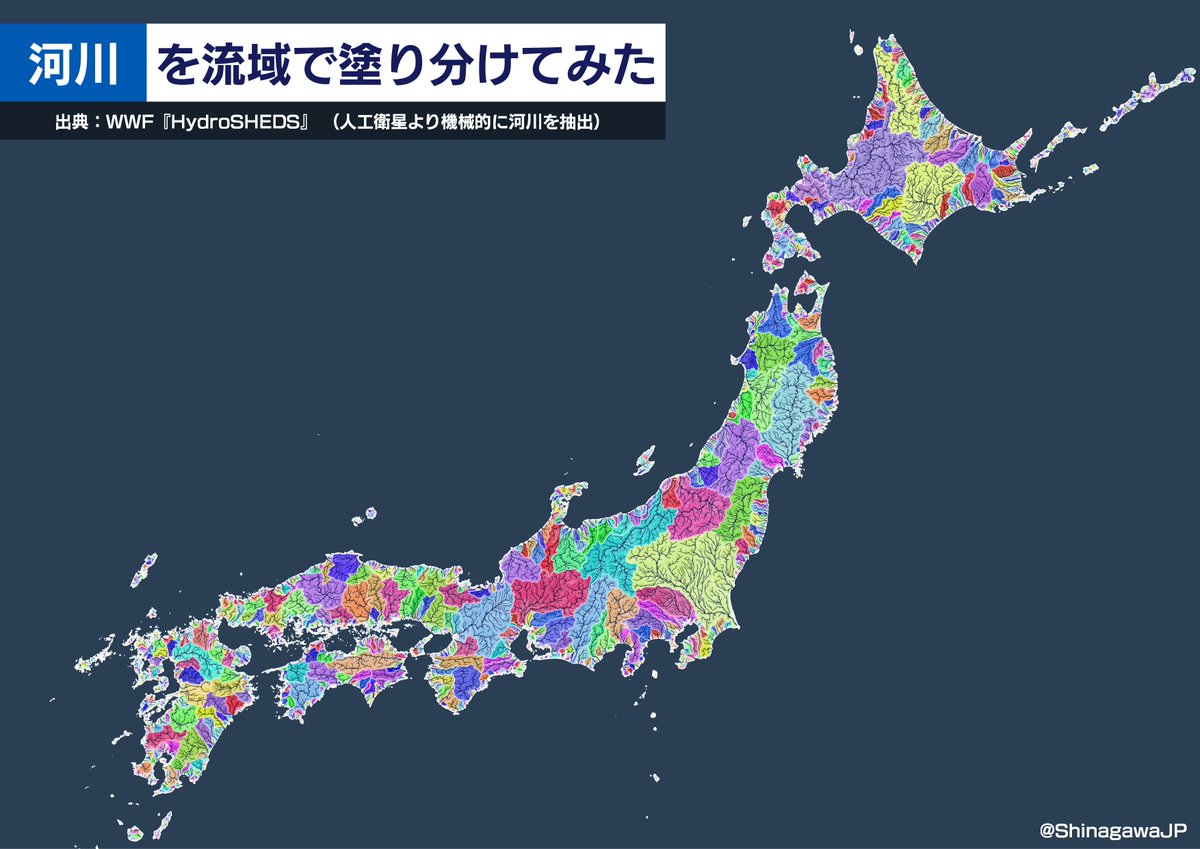

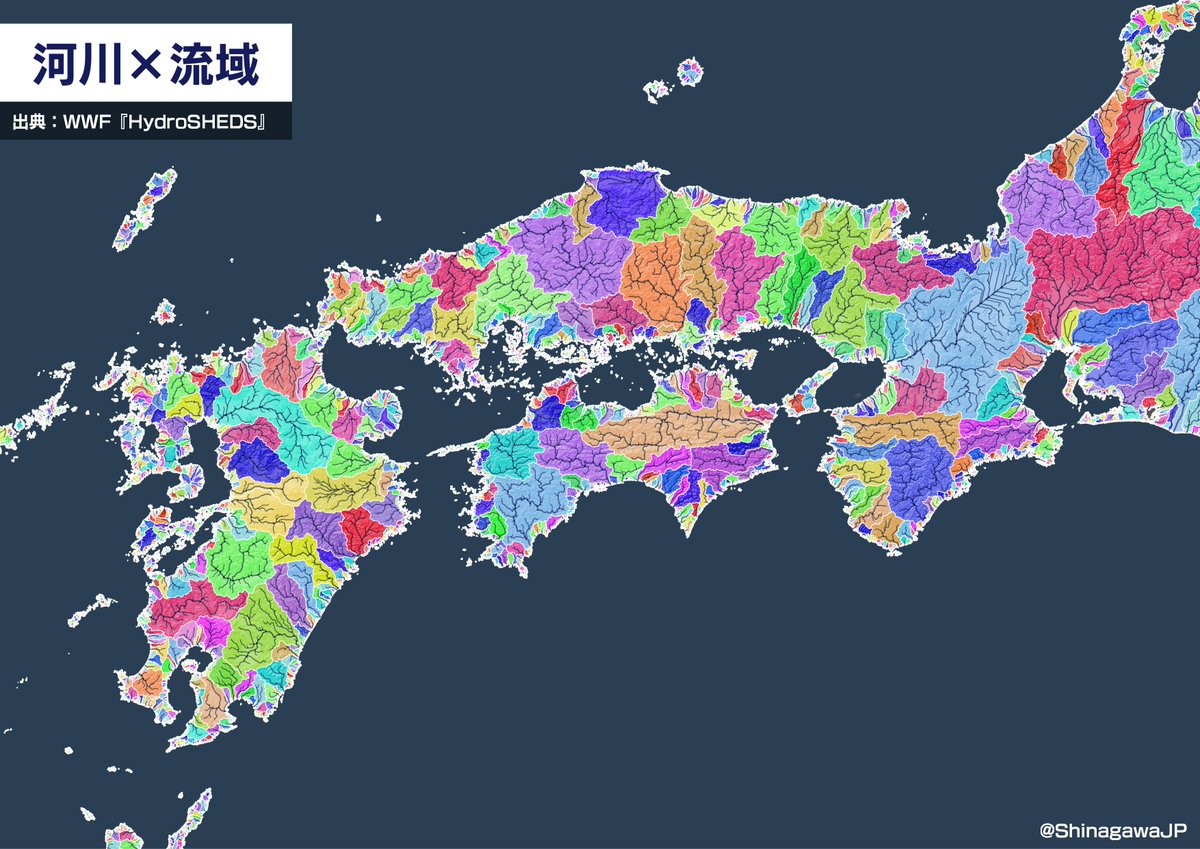

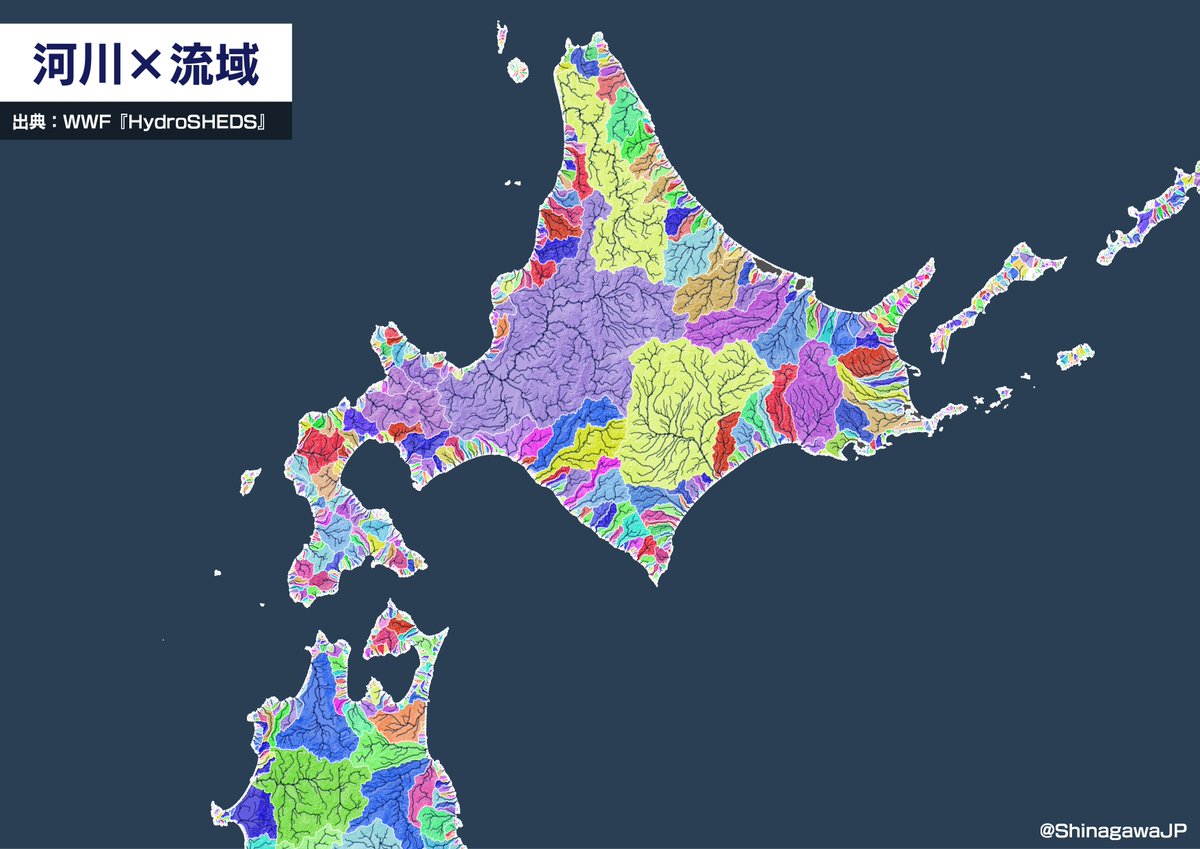

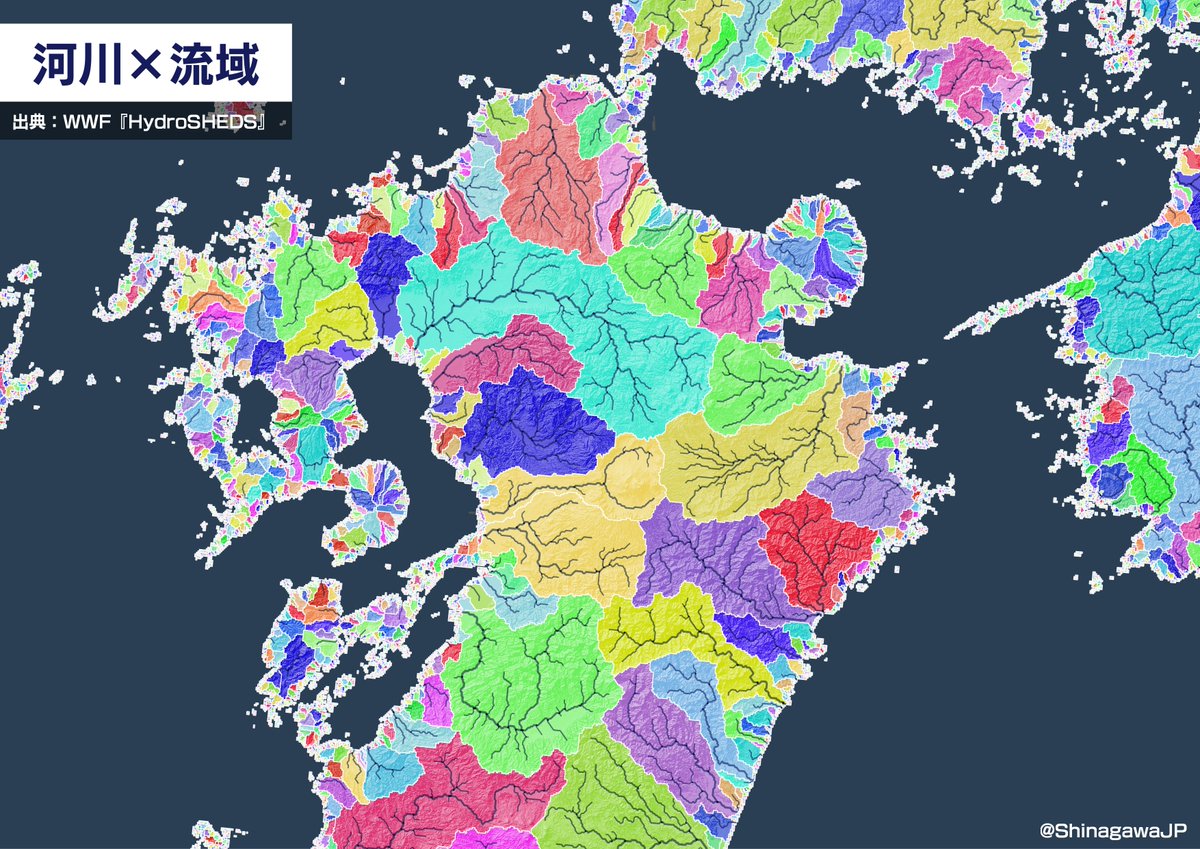

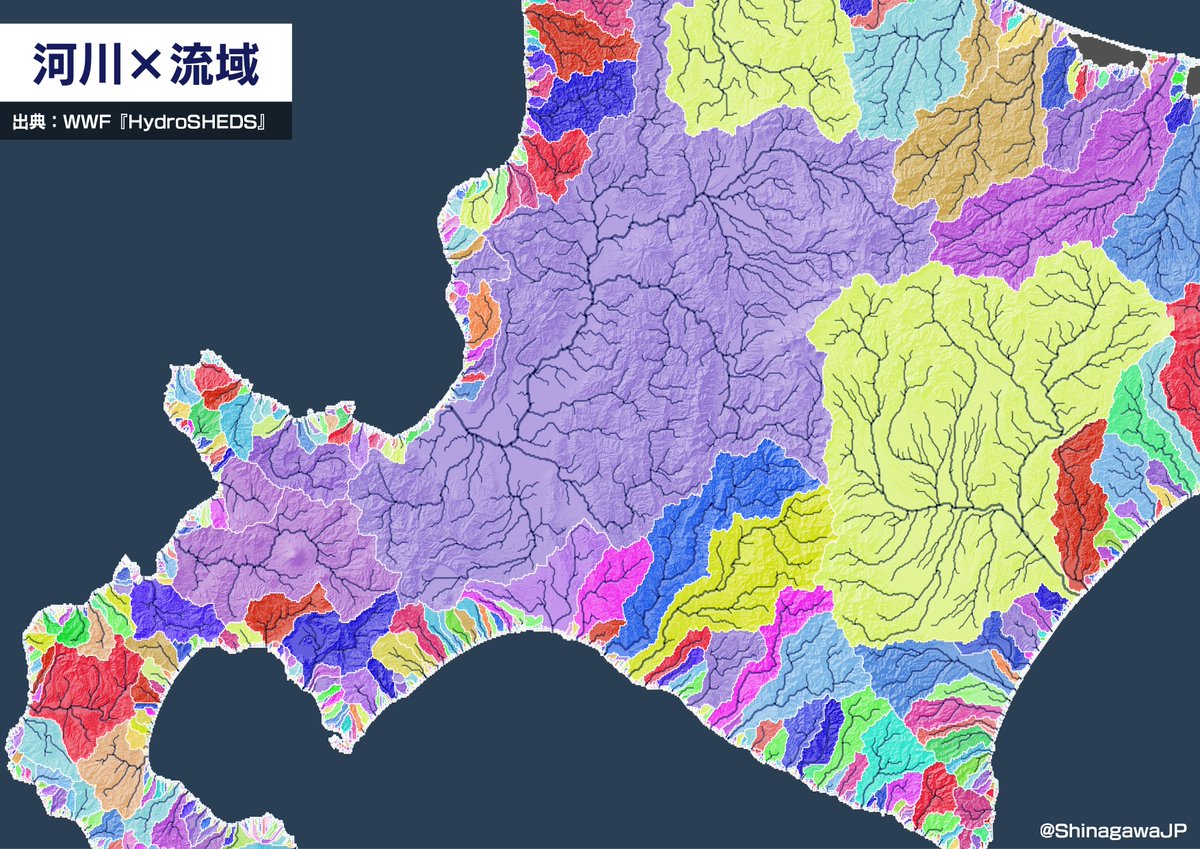

今度は河川の流域を塗ってみる。

日本海⇔太平洋の分水嶺という観点で眺めてみると面白い、という話は100回ぐらいした気がする・・・??・敦賀湾(福井県の日本海側)から5km地点に降った雨が琵琶湖→大阪湾に流れる

・内浦湾(北海道の太平洋側)から1km地点に降った雨が尻別川→日本海に流れる pic.twitter.com/KDk6gyaIiU— にゃんこそば??データ可視化 (@ShinagawaJP) June 14, 2021

流域界、文化人類学的な意味合いでも語られるけど淡水魚にとってはひとつひとつが国のようなものか・・・(まだ魚の話をしてる??)

ひとつだけ注意書きで、このデータは人工衛星で観測した各地点の標高から河川・流域を自動計算しています。なので、江戸川などの水路は未反映です?? pic.twitter.com/hnnZj3EjNY

— にゃんこそば??データ可視化 (@ShinagawaJP) June 14, 2021

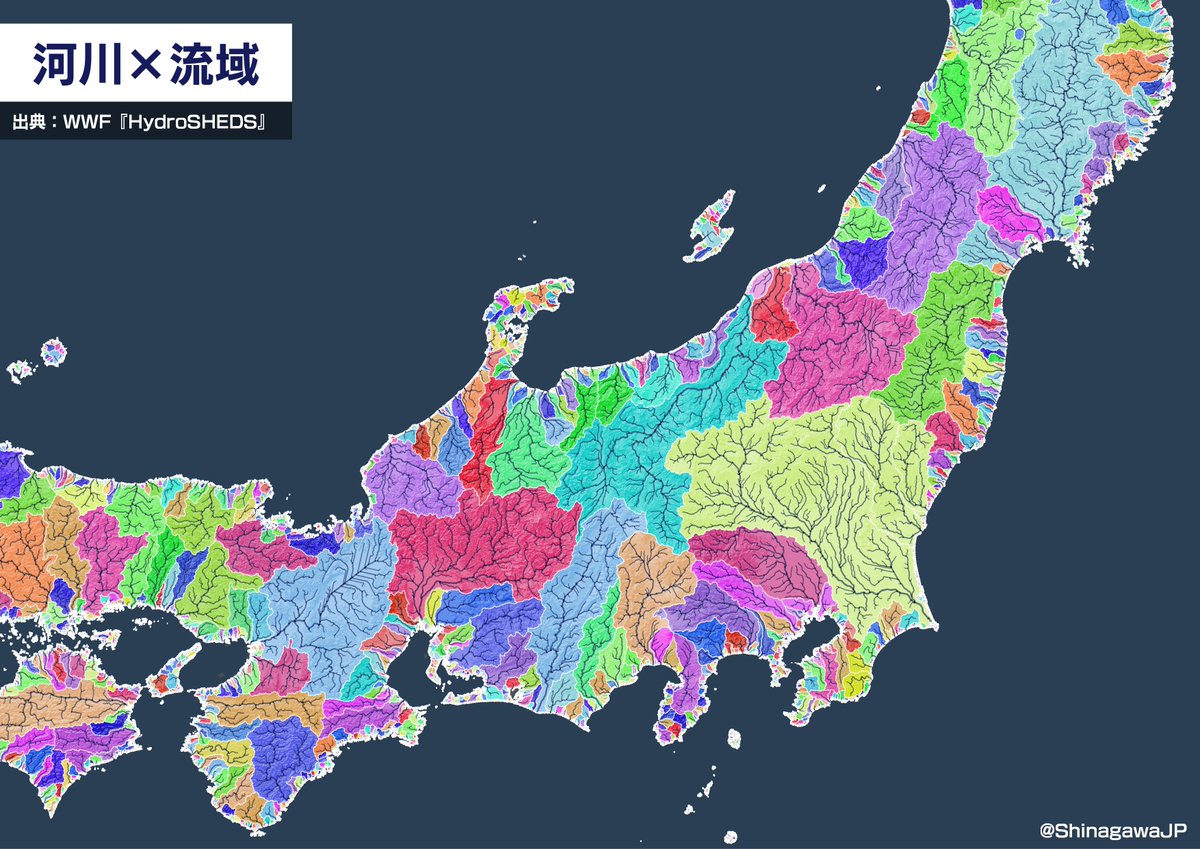

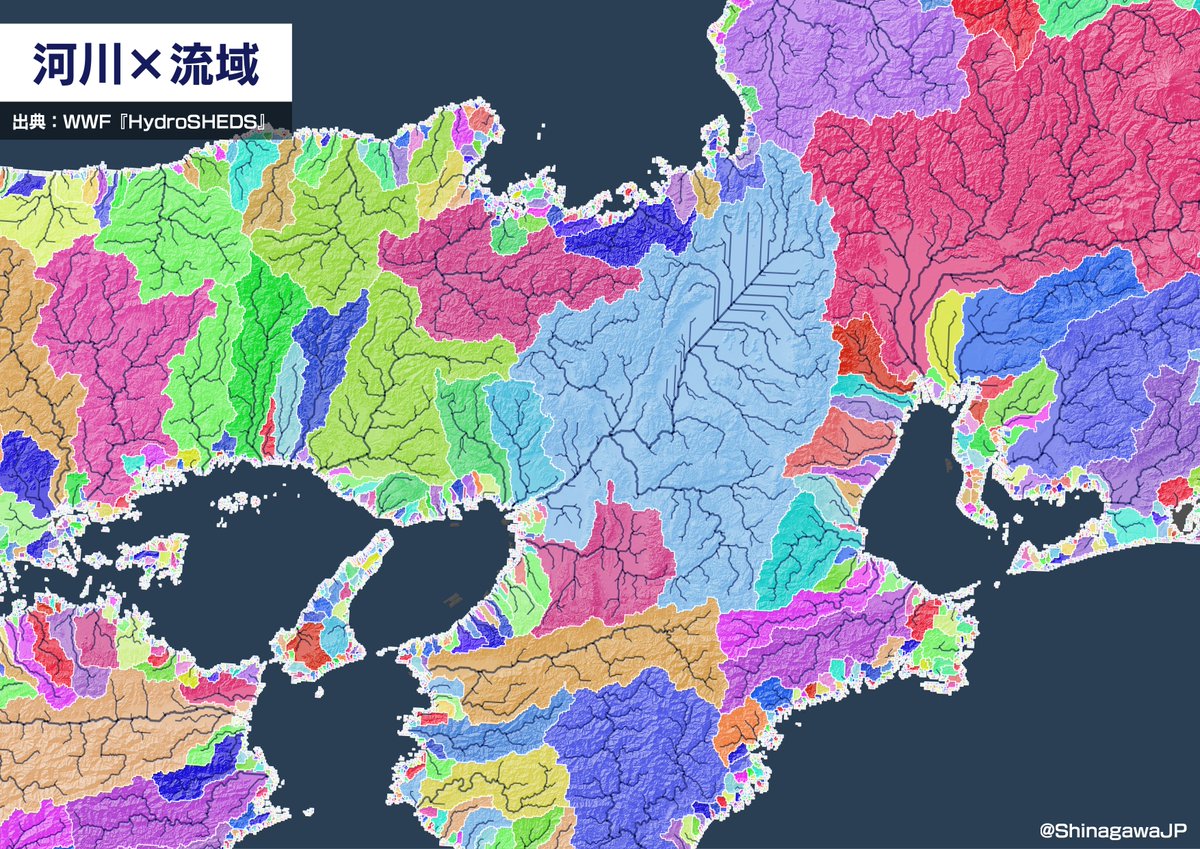

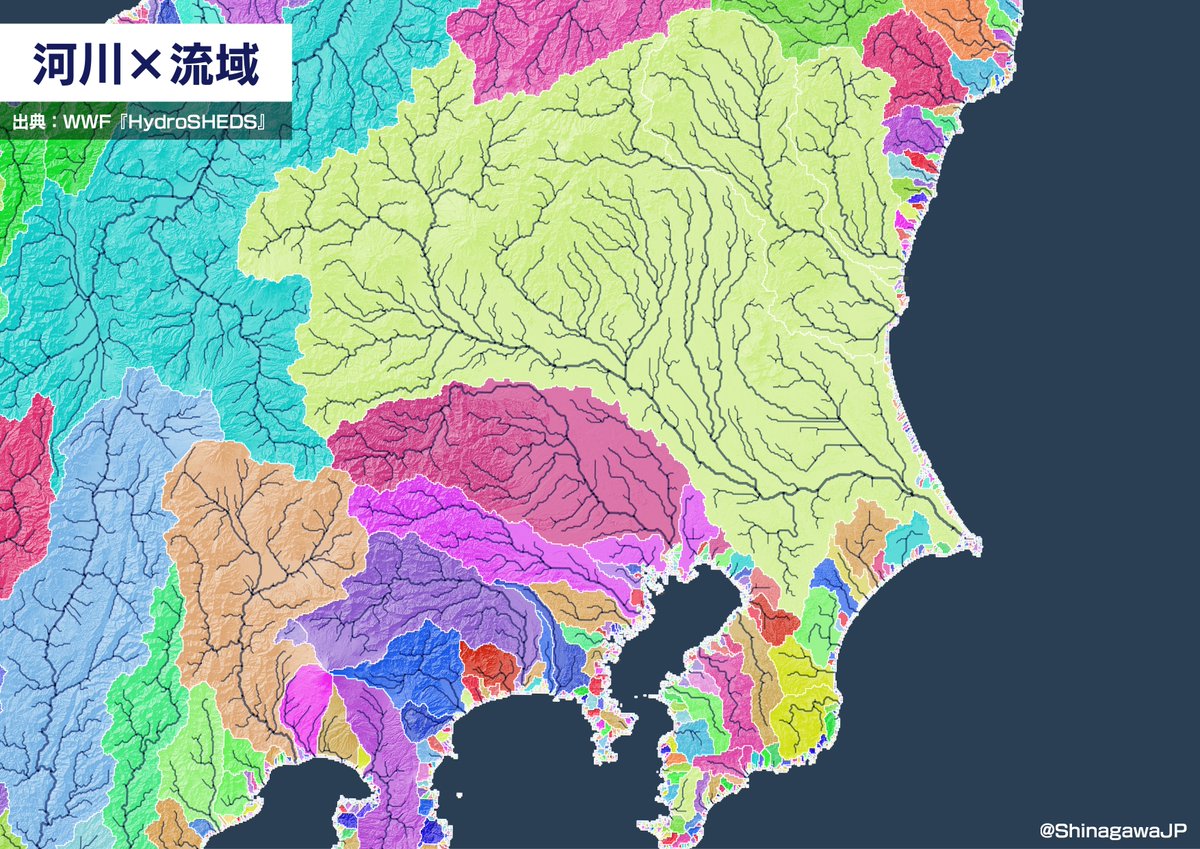

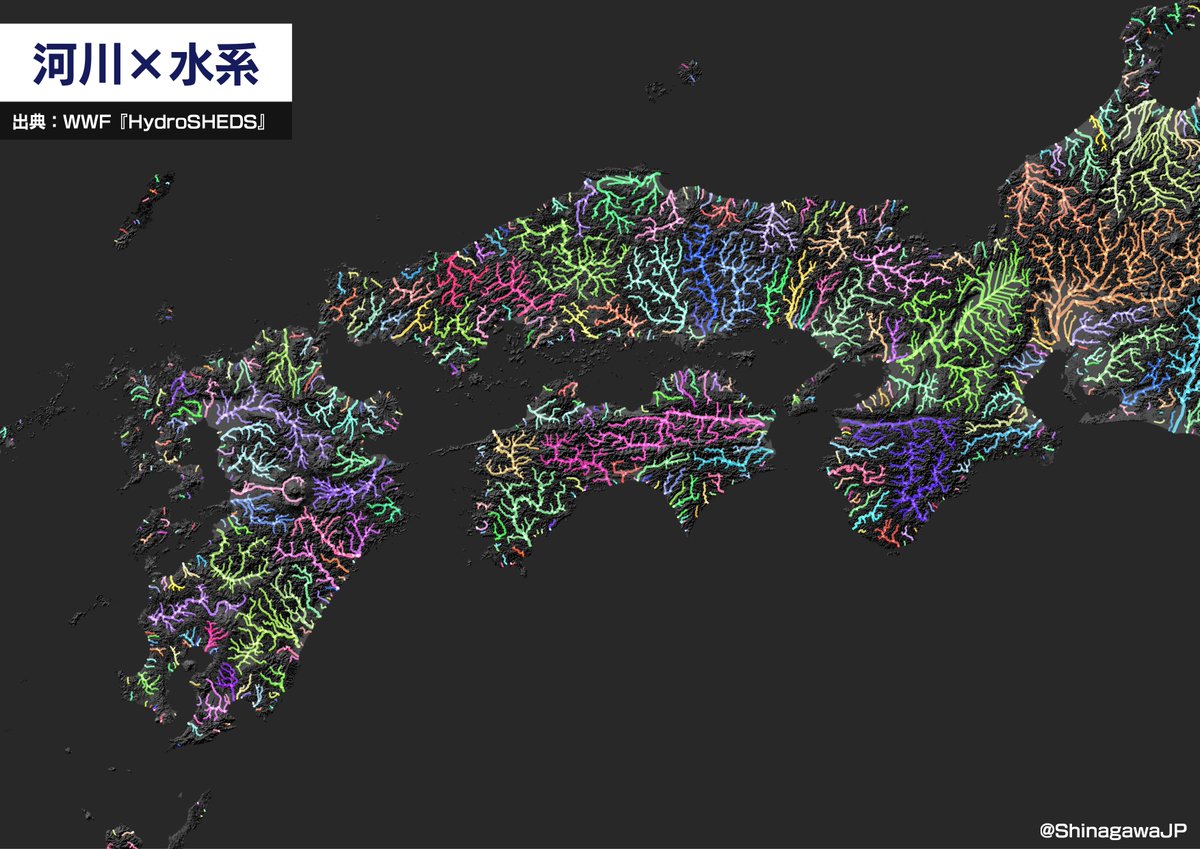

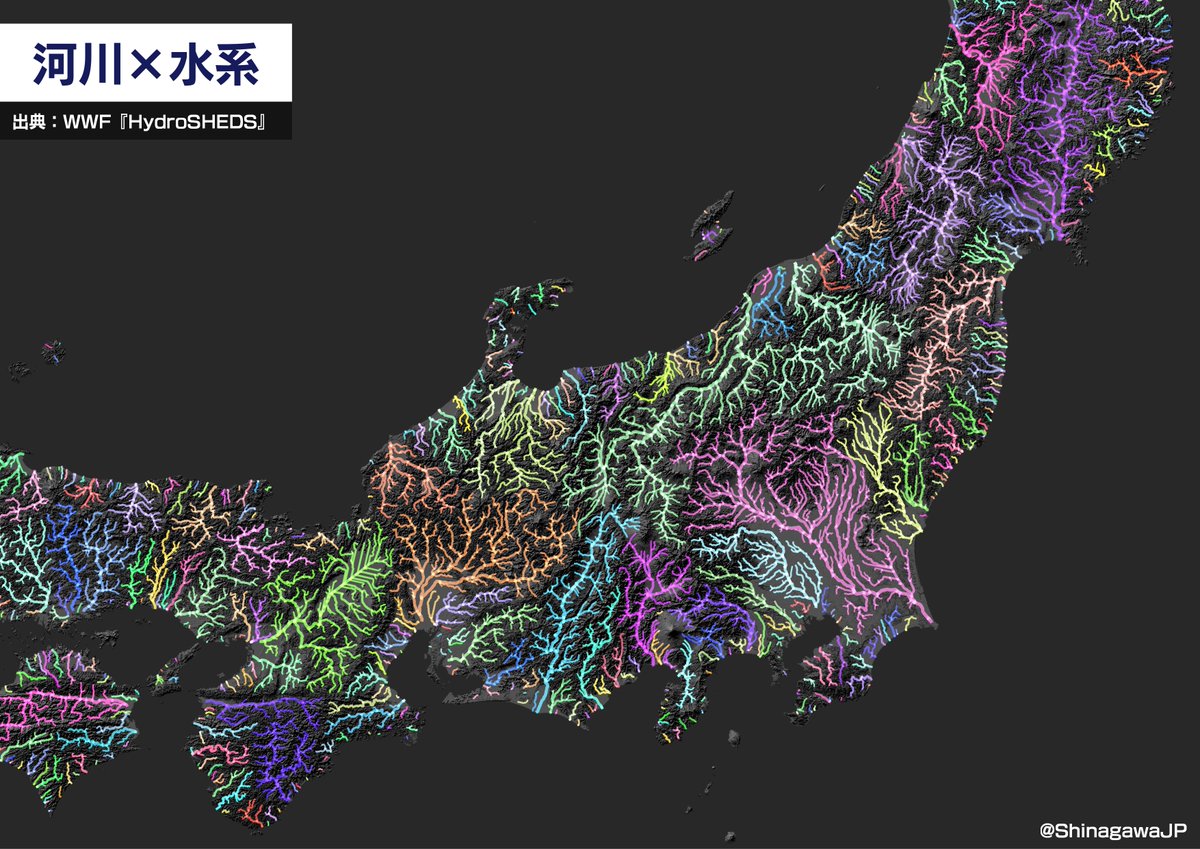

うっすら地形を加えてみると、山地と平野で川の形が異なることに気づく。

上流では毛細血管のように谷筋を走り、下流では大動脈となって海に注ぐ。水流(侵食・運搬・堆積)の力加減が美しい。※利根川・那珂川など、隣り合った水系で色が被っている箇所があったのでついでに修正。 pic.twitter.com/PSw1u3Ca0Q

— にゃんこそば??データ可視化 (@ShinagawaJP) June 14, 2021

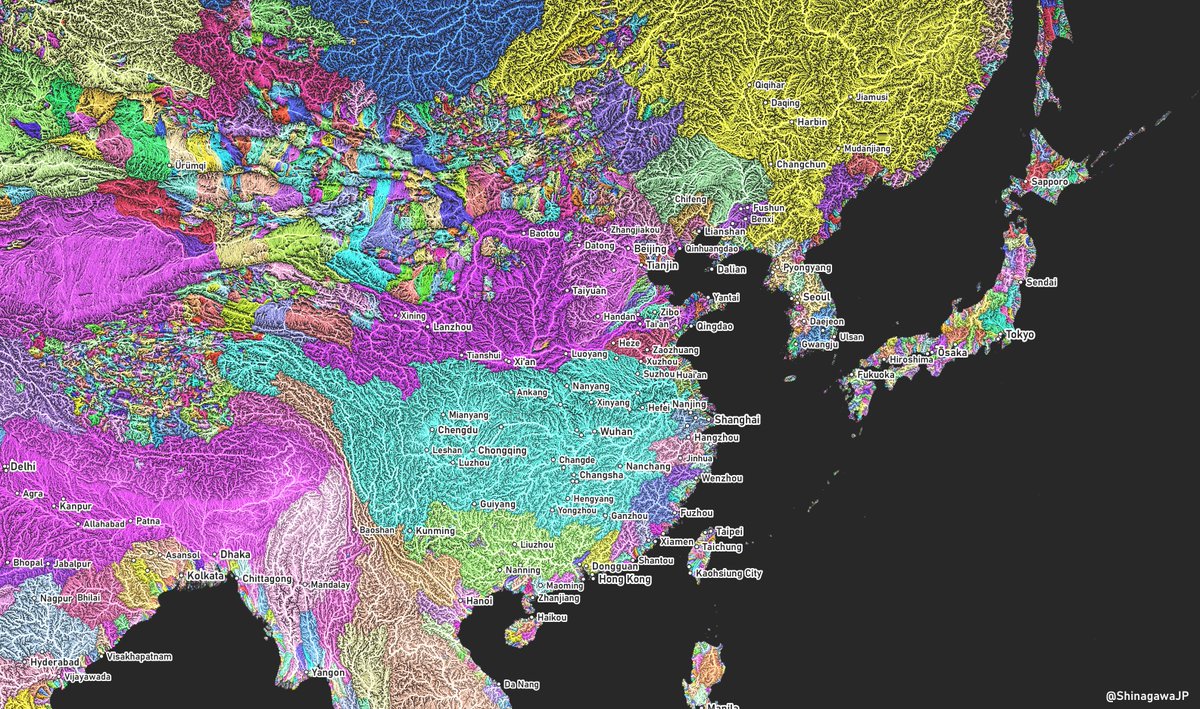

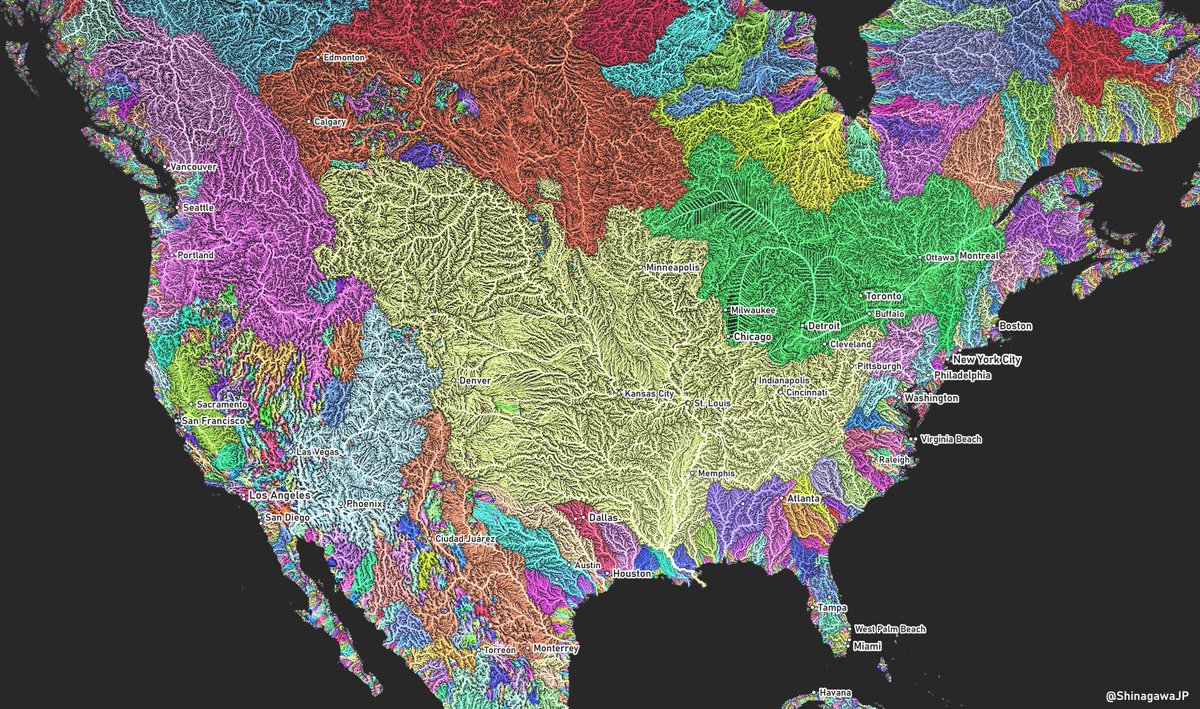

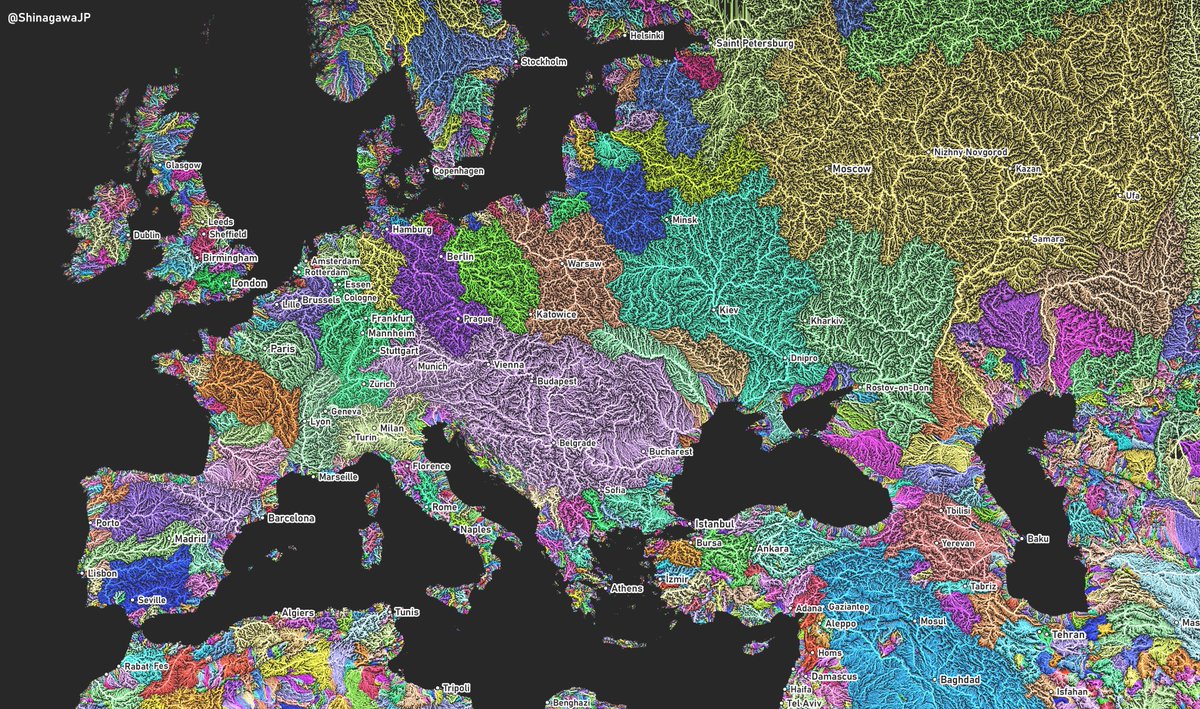

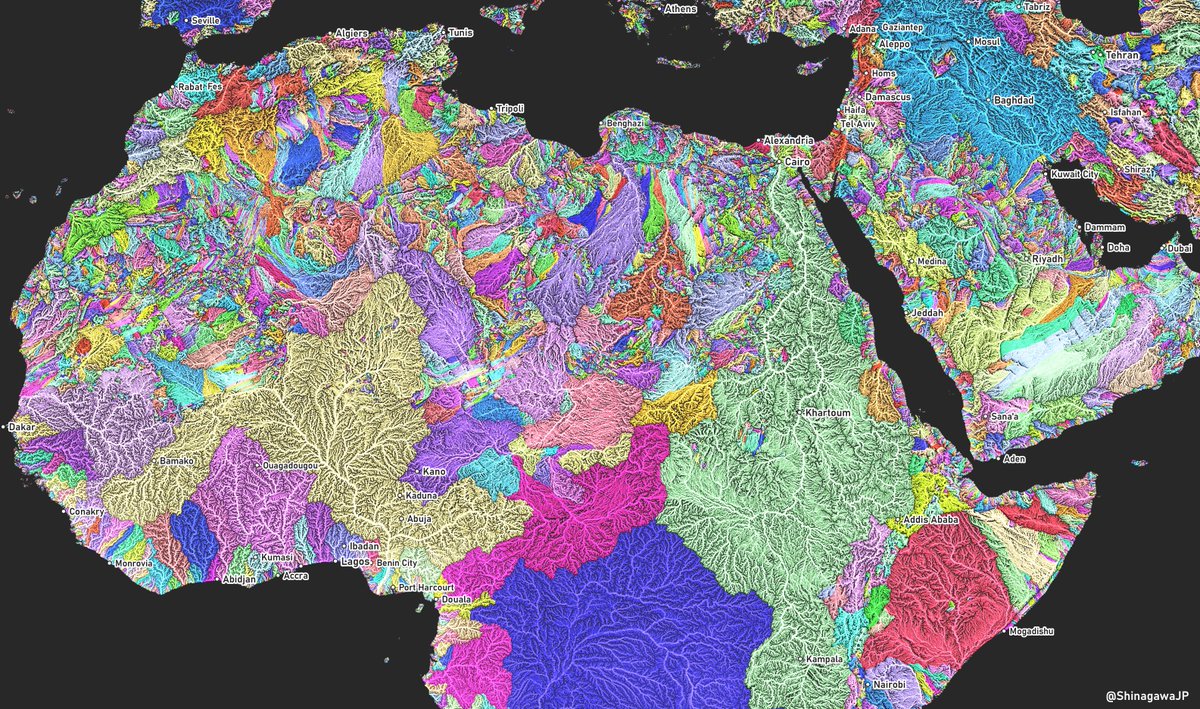

こちらは海外。ソースは同じくWWF(HydroSHEDS)。

大陸の大河はスケールが違うし、都市との位置関係から、文明に与えた影響もうっすら見えてくる。アフリカやユーラシアの乾燥地帯にみられる内陸流域(水が海まで流れない)も象徴的。

これはずっと眺めていたい・・・?? pic.twitter.com/kPqyWa7fkB— にゃんこそば??データ可視化 (@ShinagawaJP) June 15, 2021